\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回は水槽の立ち上げ初期の水換え頻度について解説します。

最初に立ち上げ初期の水換え頻度の目安をご紹介します。その後なぜそうなるのかという話をします。

バクテリアが定着するまでの期間は、だいたい1ヶ月半くらいです(1)。

水温25℃で行った種ろ材を添加しない熟成では,最初に添加した10 mg-N/l のアンモニアが 0 mg-N/l となるのに約18日を要し,亜硝酸が0.01 mg-N/l 未満となるのにはアンモニア添加から約50日を要した。

〔……〕

種ろ材を添加した場合に亜硝酸が0.01 mg-N/l 未満となるのには,種ろ材0.1%では30日,1%では22日,10%程度では約10日,25%では 6 日,50%では 4 日と種ろ材の割合が増加するに伴い期間が短縮された。

(1) 今井 正, 津崎 龍雄, 西岡 豊弘, 森田 哲男, 山本 義久, 新規ろ材の硝化作用の獲得に及ぼす種ろ材添加の効果, 水産増殖/69 巻 (2021) 4 号

上の文献で50日くらいと言われているのでだいたい一ヶ月半と考えました。

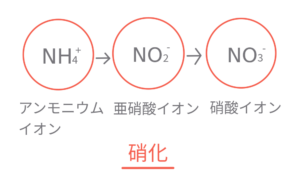

一般に水槽のろ過でやっているのは生物ろ過で、これはエサが分解されて、アンモニウムイオン→亜硝酸イオン→硝酸イオンと変化していき、次第にその毒性が弱まっていく過程です。

亜硝酸イオンがほとんど検出されなくなる状態を「硝化が完成した」「ろ材が熟成された」などと言います。

簡単に言うと立ち上げ初期はアンモニウムイオンを分解する亜硝酸菌・硝酸菌がいないので、アンモニウムイオンが残り続けます。

かといって何もエサを入れない水槽というのは亜硝酸菌と硝酸菌の食べ物が無いので、いつまでも増殖しません。

よく1週間くらい水槽に何も入れずにフィルターだけ回してなじませましょうみたいな説明がされることがあるのですが、亜硝酸菌と硝酸菌の視点で言うとあんまり意味が無いんじゃないかと思います。

エサを与え始めればやはりアンモニウムイオンが発生し、亜硝酸菌と硝酸菌がいないのですぐには分解されないからです。結局亜硝酸菌と硝酸菌の増殖過程が日程の後ろにずれこんでいるだけなんですよね。

話を戻すと、亜硝酸菌と硝酸菌が増えるまではアンモニウムイオン・亜硝酸イオンが多い飼育水が維持されてしまうので、亜硝酸菌と硝酸菌が増えるまでは水換えによって人の手で物理的にアンモニウムイオン・亜硝酸イオンを水換えで水槽の外に排出しましょうということになります。

だから水槽立ち上げ初期は水換えの頻度を上げて、物理的にアンモニウムイオン・亜硝酸イオンを少なくするのです。

では、どんな感じで亜硝酸菌と硝酸菌が増えるのかというと、生物なので多少変動幅はありますが、「ロジスティックモデル」くらいの変化量だと思います。

簡単に言うと、微生物が増えるときは、ある個体が2倍くらいになります。細胞分裂とあるように分裂するわけですね。

次は2倍の数の個体がまたそれぞれ2倍に分裂します。そうなると2倍の倍々ゲームになって、「指数関数的」に数が増えます。

ところが個体のエサは無限に増えず、どこかでエサを食べ尽くす、投入量以上にはエサが増えないとなるので、どこかでそれ以上増えない「限界」が訪れます。

「指数関数的」と「限界」をうまく表しているのが「ロジスティックモデル」と呼ばれる数理モデルです。

わかりやすい解説は以下の書籍にあるので気になったら読んでみてください。

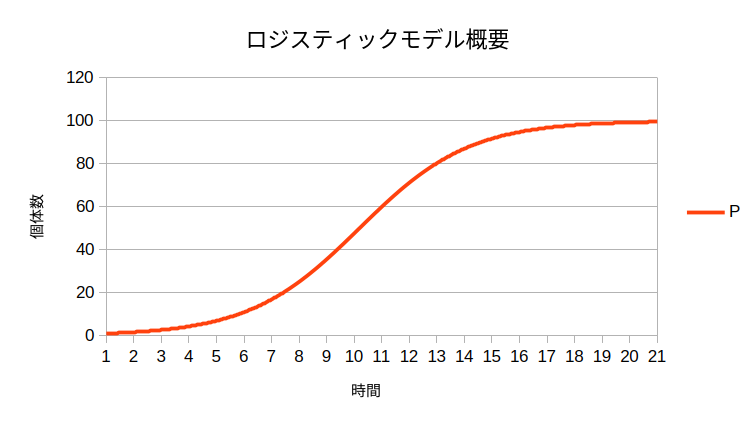

ロジスティックモデルの数式は以下となります。

\[P(t)=\frac{KP_{0}}{(K-P_{0})e^{-{\mu}t}+P_{0}}\]

ここでP(t)は目的の生物の個体数、tは時間、KはP(t)の飽和量、P0はP(t)の初期個体数、μは状況ごとの定数となります。

大まかなグラフの形は以下となります。なおこれは適当な係数を入力しただけのもので、実際の水槽内の状況には合っていません。あくまで式の形の例を示しているだけです。

何が言いたいかというと、亜硝酸菌と硝酸菌はロジスティックモデルみたいな増殖ペースをたどるはずで、菌のエサが投入されると、最初はなかなか増えずにいて、ある時からグンと数が増えて、ある値に収束するということです。

なのでこれを水換えに当てはめると、立ち上げ初期は水換えペースを速めておかないと、アンモニウムイオンを分解する亜硝酸菌がなかなか増えないのですぐにアンモニウムイオンが飽和してしまい、内部で飼っている魚に悪影響が出るということです。

亜硝酸菌が増えてきても、まだ硝酸菌は増えていないので、そこでは今度は亜硝酸イオンが飽和してしまいます。

結局硝酸菌が十分増殖する「ろ材の熟成段階」まで高頻度水換えで持っていく必要があります。

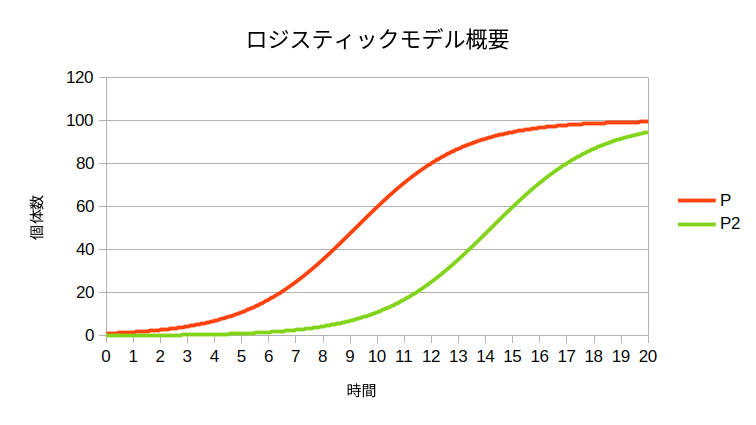

ではどういうグラフになるかと言うと、硝酸菌のほうがゆっくり増殖するのでちょっと違うかもしれませんが、だいたい以下のような形になるはずです。

ここでPは亜硝酸菌、P2は硝酸菌をモデルにしています。横軸の数値はあまり意味がないです。本当は50日かかるところを20という数値にしていますし、グラフの曲線の形も実際とは違います。

ただ根本的なことは表せていて、結局亜硝酸菌が十分増殖しても、硝酸菌はまだまだ増殖に日数がかかります。

なおこのような形になるという根拠は一応あって、以下の文献(2)の図7にアンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、亜硝酸菌、硝酸菌の時間推移があり、上のグラフの形になっています。

参考(2):安藤 晃規, 小川 順, 複合微生物を拓く―窒素循環を駆動する硝化複合微生物系モデルの構築―, 環境バイオテクノロジー学会誌 Vol. 20, No. 1, 3–11, 2020

結局だいたい硝化が完成するまでは水槽には毒性の比較的強いアンモニウムイオンか亜硝酸イオンが存在するので、硝化完成のちょっと前までは頻繁に水換えしないと毒性の強めな物質が水槽に存在し続けることになります。

全体で50日くらいかかるので、7週目(49日目まで)あたりじゃないなら頻繁に水換えしないとちょっと生体に優しくないことになります。

上で挙げた水換え頻度を再掲します。

この説明をすると、立ち上げ18日目まではアンモニウムイオンが検出されるので水換え頻度を最大にします。つまり2週目までは超高頻度水換えです。3週目に頻度を落とすのはだんだんアンモニウムイオンの分解能力が強まるからです。ここが「アンモニウムイオンと亜硝酸菌」のステージから「亜硝酸イオンと硝酸菌」のステージへの移行期間です。なのでやや水換え頻度を落とします。

アンモニウムイオンは亜硝酸イオンより毒性が強いので、より厳重に対処します。

重要なのはそのステージで主要なイオンが検出されなくなるギリギリの時期に一気にイオンが減るということ。アンモニウムイオンも亜硝酸イオンも結局検出されなくなるちょっと前に一気に少なくなるのでその前は分解能は弱いのです。

4週目は亜硝酸イオンと硝酸菌が重要なので、これが飽和するまでこの時期も水換え頻度を上げます。

亜硝酸イオンはアンモニウムイオンより毒性が低いのでアンモニウムイオン主体の時期よりちょっと水換え頻度を落とします。

そして最終的に硝化が完成に近づく7週目になったら通常の水換えに移行します。

水換えを高頻度でしても、ろ材がちゃんとあればそこに亜硝酸菌と硝酸菌は住み着くので、飼育水の水換えを行っても亜硝酸菌と硝酸菌には大きなダメージはないと考えました。

飼育者の考え方で変わります。

プロはパイロットフィッシュとしてアカヒレなどを使って50日目までアカヒレだけエサを与えながら飼育して硝化を完成させてから本命の魚を導入します。

ただ飼いたい魚を飼いながら硝化の完成を待つでもそれなりにうまくいきます。

この水槽はコリドラス・ベネズエラオレンジ主体の水槽ですが、高頻度水換えで立ち上げから管理してそれなりにうまくいっています。

飼育者の考え方でどう対処するか変わります。

水温25℃で行った種ろ材を添加しない熟成では,最初に添加した10 mg-N/l のアンモニアが 0 mg-N/l となるのに約18日を要し,亜硝酸が0.01 mg-N/l 未満となるのにはアンモニア添加から約50日を要した。

〔……〕

種ろ材を添加した場合に亜硝酸が0.01 mg-N/l 未満となるのには,種ろ材0.1%では30日,1%では22日,10%程度では約10日,25%では 6 日,50%では 4 日と種ろ材の割合が増加するに伴い期間が短縮された。

(1) 今井 正, 津崎 龍雄, 西岡 豊弘, 森田 哲男, 山本 義久, 新規ろ材の硝化作用の獲得に及ぼす種ろ材添加の効果, 水産増殖/69 巻 (2021) 4 号

上の文献によると「種ろ材」があれば硝化の完成を大幅に短くすることが可能です。

使い古したろ材(種ろ材)が他の水槽にあるならそこから立ち上げ先のろ材の1%〜10%を種ろ材に変更すると硝化の完成が50日だったところから、22日とか10日に短縮されます。

正直なところ使うバクテリア剤によって中に入っているものが違うので一概にこれがいいと言えないのが現状です。

亜硝酸菌だけ入っているものや、硝酸菌も入っているものもあり、これが「その飼育環境の」硝化菌と同じかと言われるとまた違う可能性がある。

自然にその水槽で周りの環境から発生した菌を使うのが一番無難だと思います。時間があるならエサを与えつつ硝化菌のエサを投入しながら高頻度水換えで徐々に菌を増やすのがベターでしょう。硝化菌はそのへんにいるので、エサを水槽に与えていれば自然と増えていきます。

早く硝化を完成させたいなら止めませんが、バクテリア剤の内容物と飼育環境周りの硝化菌が違う種類だと戦い合って水槽のバランスが崩れることもあるので注意してください。

コスパの良いろ材を扱った過去記事があるのでそちらをご覧ください。

今回は水槽の立ち上げ初期の水換え頻度について解説しました。

今回の話はあくまで一般論なので、実際の水槽を常にチェックして、魚に元気がないような状態ならすぐに水換えを適宜行ってください。

あくまで目安なので水槽の状況を観察しながら慎重に行いましょう