現在ポイント最大35倍!!(09/30 AM9:59まで)

\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

今回は水草がうまく育たない(枯れる・溶ける・成長しない)というときの原因と対策を考えるという回です。

大きく以下のような要素が関係しています。

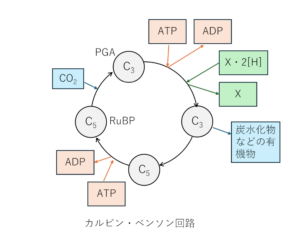

植物は光合成をすることで自身の草体や必要な炭水化物などの養分を作るので、これが阻害されるとうまく育ちません。

基本的に光合成に必要と言われる要素は以下となります。

これら3要素は一つでも足りないものがあると、足りないレベルに全体が引っ張られ、光合成はうまく行われなくなります。これを限定要因と言います。

光合成の仕組みに関しては以前当サイトで解説したのでそちらもご覧ください。

光に関しても解説しています。

簡単に説明すると、水草は水中のCO2と光と水から炭水化物と酸素と水を生成します。

6CO2+12H2O+光エネルギー→(C6H12O6)+6O2+6H2O

このCO2濃度ですが、大気中のCO2濃度はまだ水草の限界値ではありません。

むしろまだまだ濃度を上げないと育たない水草も多いです。

だからCO2を意図的に添加する必要があります。

ここをケチって添加しないとCO2要求量が多い水草はうまく育ちません。

CO2をケチっても育つ水草はグッピーに向いているような水草に存在します。

多くは光とCO2要求量が少ない代わりに成長も遅い「陰性水草」です。あとは低CO2環境でも光合成能力が高い「C4植物」みたいな機構を持つキンギョソウの仲間ですね。

それ以外の水草、つまり「陽性植物」の仲間は基本的にCO2の添加と強い光を必要とします。

限定要因の性質から光の量もケチってはいけません。

また難しいんですけどCO2は過剰だと植物は生きていても魚がCO2中毒という酸欠に似た症状を起こして死んでしまいます。

CO2濃度を測りながら魚が死なない程度のCO2を添加する必要があるということも頭に入れておきましょう。

また付け加えておくと、光合成には「適温」があります。高すぎても低すぎてもダメで、一般的な熱帯魚を飼育する26℃前後なら問題ありませんが、冬に無加温とか夏の猛暑でクーラー無しとかだと適温から外れてうまく育たなくなります。

また光なら何でもいいかというとそうでもなく、「赤」と「青」の波長を多く必要とします。

これは光合成で光を吸収するために使う色素が赤と青の波長をよく利用するからです。

よく農業用ビニールハウスとか植物工場でピンクの光を植物に当てている映像を見ますよね。

あれは赤と青の波長のLEDだけを照射してその合成された色がああいう色になっているのです。

光の3原色は赤と青と緑ですが、緑は赤と青と違って無くてもそれなりに植物が育つので赤と青に全振りしてコスパを最大にしているわけです。無理して緑を入れるより、その分のコストを赤と青の光に投資しているわけです。

ただ上の記事でもやったんですけど、どうも最近は緑の光も無駄ではないらしいとわかってきたので、今後の研究を待ちたいところです。

ただ誤解してはいけないのは、「光量」がある値以上でないとそもそもの光合成が成り立たないということです。いくら赤と青のLEDを使っても、光の量そのものが足りないと光合成は阻害されます。

光の単位は「ルーメン」とか「ルクス」というのがあるのですが、現在のアクアリウムで主流の単位は「ルーメン:lm」です。

水草の通販サイトなんかには欲しい水草の適正光量がルーメンなどの単位で書いてあります。この量の光を最低限与えないと限定要因の性質で光合成が阻害され水草が育ちません。

例えば熱帯魚通販大手のcharmなどのサイトには目安の光量が書いてあります。

charm楽天市場店一般に30cmキューブ水槽、45cm規格水槽、60cm規格水槽で高光量が必要な水草が育成できる光量の目安は以下の表のようになります。

| 水槽規格 | ライトの性能 | 水面面積 |

| 30cmキューブ | 1500lm | 0.09m2 |

| 45cm規格 | 2000lm | 0.121m2 |

| 60cm規格 | 3000lm | 0.18m2 |

この算出の根拠ですが、まず60cm規格水槽の目安は3000lmなのは間違いないです。それはcharmのサイトのデータにそうあるからです。

ここで1ルクス=1lm/m2です。光が当たる面に降り注ぐ光の量を表したのがルクスなので、ルクスが水槽規格ごとに揃えば同じ量の光とみなせます。

60cm規格水槽の水面の面積は0.3m×0.6m=0.18m2なのでここからルクスを算出すると

3000lm÷0.18m2≒16666ルクスとなります。

ここからルーメンを出すにはルクスに水面の面積を掛け算すればいいので30cmキューブ水槽なら

16666×0.09≒1500lm

45cm規格水槽なら

16666×0.121≒2000lm

となります。

水質も水草の生育に影響します。

特に重要なのは以下の3つです。

pHは酸性とかアルカリ性とか言われる指標です。pHが7で中性、7より低いのが酸性、7より高いのがアルカリ性です。

水槽のpHは色々な要因で変動します。それについては当サイトで色々な面から解説しているのでそちらもご覧ください。

大雑把に解説すると特に以下の要因について注意が必要です。

これらの要素が複雑に絡んでpHは上がったり下がったりします。

正確に予測するのは困難なのでこまめに測ることをおすすめします。

pHメーターなら何回も測れます。測定液なら手軽です。

また石や貝殻は飼育水に溶けたりしてpHを上げるのですが、このときカルシウムイオンなどを水中に排出するのでこのあと解説する硬度が上がります。

硬度にも適切な値があるので、pHが下がりすぎるからと石や貝殻を入れてpHだけ調整しても、硬度が合わずに水草がうまく育たないこともあるので注意が必要です。

詳細は以下の記事で解説しています。これらの値は水草ごとに適切な値が存在し、そこからズレると水草がよく育ちません。

総硬度(GH)は以下のような定義です。

その中でミネラル含量によって区分される指標を硬度と言い,水中にあるカルシウムイオン(Ca2+)とマグネシウムイオン(Mg2+)の合計量をそれに相当する炭酸カルシウム(CaCO3)の量に換算して示されるものである。

三橋 富子, 田島 真理子, 水の硬度が緑茶浸出液に及ぼす影響, 日本調理科学会誌/49 巻 (2016) 3 号

炭酸塩硬度(KH)の定義は以下のようになります。

炭酸硬度(carbonate hardness):一時硬度, 総アルカリ度とも呼ばれ水中のCa, Mgの重炭酸塩量を示す。

吉田 郁也, 仕込 (1), 日本醸造協会誌/95 巻 (2000) 9 号

GHがカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量、KHが炭酸水素イオンの量です。

炭酸塩硬度は酸の炭酸イオンを滴定することによって決定します(下記参照)。

〔……〕

HCO3–とCO32-の濃度費はpH値に依存します。炭酸イオンはpH値が約 8 以上でのみ存在するため、天然水のANC値(4.3<pH<8.2)は炭酸水素イオンの濃度(mmol/L)とおよそ同じになります。

メルク, アクアメルク® 炭酸塩硬度テスト

炭酸塩硬度のCO2の添加による変動は、KHが上がるという主張と下がるという主張両方がネット上にあるんですけど、私の考えとしてはKHは上がると思います。

(参考:河野 健, 海洋酸性化研究の動向, 科学技術動向 2010 年 2 月号.)

上の水系の化学平衡の式を考えると、CO2の添加で(1)式の左辺が増えます。すると平衡は右に動くので(1)式の右辺が増えます。

すると(2)式の左辺が増えて平衡が右に移動します。すると(2)式のHCO3-が増えます。HCO3-は炭酸水素イオンなので、これが増えるということはKHは高くなるはずです。

結局何が言いたいかというと、水草ごとにGHやKHの適切な値が存在し、それらを守らないとうまく育たないということです。

またGHやKHは石や貝殻、CO2の添加によって増えるので、これらを過剰に水槽に入れていないかチェックする、過剰なら添加をやめて水換えするとか原因を取り除くとかの対策が必要になります。

どうしても石などが必要ならソイルにはイオン交換という仕組みがあり、それが陽イオンであるカルシウムイオンとマグネシウムイオンを吸着するので硬度が下がります。

水草を導入する際今の飼育環境でGHとKHが適切な値かどうか測ってみるといいかもしれません。

一般に植物に必要な栄養素は必須元素と呼ばれています。17種類あります。

必須元素は直接光合成に利用しないものもあるでしょうけど、植物が健康に生育できないと光合成もできないので、結果的に光合成には必須元素が必要です。

このうち比較的大量に必要なものを多量元素と呼び以下が該当します。ちなみにCとHとOは水とCO2から獲得します。それ以外は土壌から吸収しています。

また必要量が比較的少ないものを微量元素と呼び以下が該当します。

水草では水中から獲得する必要があるわけですが、当然魚のエサだけでは偏りが出てきてしまいます。

魚のエサは魚粉や昆虫などから構成されており、土の成分がそのまま同じ比率でエサに含まれているわけではありません。

窒素とリンくらいならエサ経由で水草に取り込めますが、例えばカリウムなどはエサだけでは不足します。

そのほかの微量元素に至ってはエサだけでは不安が相当増します。

これを解決するのが「栄養系ソイル」と「液肥」です。

大磯砂や田砂などの栄養のない底砂を使っている場合、水槽に入ってくる養分は窒素とリンくらいなので、他の必須元素が不足します。

すると当然水草の生育がよくないのです。

そういう砂利系の底砂を使う場合、液肥が必須です。

またソイルは土を焼き固めたものなので土の養分が吸収できてよいのですが、「栄養系」と「吸着系」が存在し、養分が色々入っているのは「栄養系」です。

吸着系ソイルにはあまり栄養分がないので液肥を併用する必要があります。

ソイルの性質については以下の記事にまとめてあるのでご覧ください。

水草の病気はそれほど無いのですが、あるとすれば主に「シダ病」と「クリプトコリネ病」です。

シダ病はミクロソリウムなどのシダ類に発生する病気で根本が茶色から黒に変色し枯れます。伝染します。

クリプトコリネ病はクリプトコリネに発生し、半透明になった後枯れます。伝染します。

対処法は感染株を撤去するか、感染した葉を適切に確実に切り落とすくらいしかありません。

茶ゴケはミクロソリウムやアヌビアスなどの成長の遅い水草に付着し増殖します。

これを放置すると付着した部分の光をコケが奪うので光合成できずに枯れていきます。

また黒ひげコケも同様で、放置すると光合成の阻害を引き起こし、枯れていきます。

まとめると水草を枯らさないためには上のような対策が必要です。

まず光量のあるアクアリウム用ライト。これについては以下の記事もご覧ください。

30cmキューブ水槽なら以下のものがおすすめです。1950lmなので光量はクリアしています。

45cm規格水槽なら以下のものがおすすめです。2000lmをクリアしています。

60cm規格水槽なら以下のものがおすすめです。3000lmをクリアしています。

もし電球型の照明を使いたいなら普通の電球型LEDでもなんとかなりますが、より生育を良くしたいなら観葉植物用のライトを使うと良いでしょう。

上のHaruDesighの植物育成ライトは太陽光のスペクトルに近づけたLEDライトで、30cmの距離での照度は74798ルクスとなっており、16666ルクスを大幅に上回っています。広角レンズ付きで一点に明かりが集中するという現象への対策もなされています。22Wの消費電力で電気代は多少かかりますが、その分の働きはしてくれるでしょう。

ボンベを買えば一番簡単です。

その他には発酵式のものもあります。発生するCO2の圧力がボンベ式より低いので扱いやすいのが特徴です。

以前は発酵式といえば自作でペットボトルとドライイーストと砂糖でCO2を発生させるというのが主流でしたが、ボトルタイプの本格的な発酵式CO2発生装置が販売されて注目され始めています。

ただボンベ式にせよ、発酵式にせよランニングコストは結構かかるので、簡単に今よりは多少生育を良くしたいくらいの話なら液体を投入するだけでCO2を添加できるタイプもあります。

1週間で20L水量に対して2.5mLで良いとされており、コレ一本で250mL入っているので、100週間分、つまり25ヶ月分、つまり2年くらいもつ計算です。

ただボンベ式や発酵式に比べれば当然ながら発生するCO2は少ないです。

一本527円なのでコスパは相当良いです。(2025年2月19日のAmazon価格)

なおエアレーションをするとCO2が水中から空気中に逃げていくのでエアレーションは夜間だけにしたほうがいいでしょう。夜間は光合成がないのでCO2添加はかえって魚によくないのです。

pHを水草にとって適切な値に調整するのも重要です。

硝化ならpHが下がりすぎるようなら水換え頻度を上げると良いでしょう。

石やゼオライト、貝殻でpHが上がりすぎるなら水槽から撤去するのが一番簡単です。

CO2でpHが下がりすぎるなら添加量を見直します。変更できないなら石やサンゴ砂を入れるというのも選択肢となります。

また多くの水草は弱酸性の軟水を好むため、通常のソイル(栄養系でも吸着系でもよい)を利用するとその水質に勝手になっていくのでソイルを使用するのも手法の一つです。ソイルにはpH緩衝能という性質があり、pHの上昇と下降両方に対して変動を少なくする性質があり、CO2の添加でのpHの低下を抑える働きもあります。

またpHを上げたり下げたりするろ過材もあります。

パワーハウスのろ材はハードとソフトの2種類があります。

ソフトタイプが弱酸性に維持する、ハードタイプが弱アルカリ性を維持するタイプとなります。

どちらも目的のpHに近づけるというよりは、上がり過ぎたら上がらないようにする、下がり過ぎたら下がらないようにするというpHの維持機能のほうが強いです。外掛けフィルターとか外部フィルター、上部フィルターなどに入れておけばpHの管理が楽になるんじゃないでしょうか。

エサは基本的に魚粉から作られるので、魚粉の栄養分を考えます。

魚粉(魚粉/魚粕/フィッシュミール) N:P:K(窒素/リン/カリ) 5〜9:5〜15:0

HORTI, 「魚粉や骨粉、油かすの肥料効果まとめ!使い方や注意点は?」

基本的にカリウムが少ないです。

その他の多量元素、微量元素についても含まれてはいるものの量に偏りがあったりします。

水槽には基本的に魚のエサくらいしか栄養として入ってくるものがありません。魚のエサの分解物だけを水草の栄養にしようとするとうまく育たないわけです。

そこでカリウム特化肥料を使うか、色々な栄養素が入っている液肥を使うとよいでしょう。

テトラフローラプライド「各種ミネラルを含有し、水草の生長に必要な全ての栄養素が水草の葉の発育を促進します。」(製品カタログより)

トロピカ緑液「植物に必要な三大栄養素である窒素・リン・カリウムと、ほぼ全ての微量元素を含んだ栄養剤です。」(製品カタログより)

トロピカ茶液「三大栄養素のうち水槽内で不足しやすいカリウムおよび、水草が必要とするほぼ全ての微量元素を含んだ栄養剤です。」(製品カタログより)

フローラプライドもトロピカも「テトラ」と「カミハタ」という主要アクアメーカーから販売されているので品質はある程度担保されているでしょう。

フローラプライドと緑液はそれ一本で必要な栄養素がほぼ供給できます。

茶液は窒素とリンが抜けた緑液みたいな液肥で、魚の餌で窒素とリンが供給されるので、そこに窒素とリンを含む液肥を添加すると窒素とリンが過剰になってコケの蔓延になるという状況を防ぎやすくなります。水草水槽で生体を入れているときは茶液がいいかもしれませんね。カリウムとその他の必須元素という魚粉の穴を埋める液肥です。

シダ病とクリプトコリネ病は普通に生育していても発生するので、見つけ次第除去・撤去するのを徹底するしかありません。

水槽の観察をマメにしましょう。

茶ゴケは歯ブラシとかで優しくこすれば結構落ちます。

また黒髭コケに関しては丈夫な陰性水草の仲間なら短時間酢に漬けるかサイアミーズ専用水槽に入れて食べてもらうという方法が効果的です。

また魚が食べきれなかった餌の残骸などはコケの温床になるので、そういうものが水草に付着しないようこまめに水槽を掃除する、食べ残しはスポイトなどで取り除くなどのこまめなメンテナンスが必要です。

冬はヒーターを入れましょう。

30cmキューブ水槽なら以下となります。

45cm水槽なら以下となります。

60cm水槽なら以下となります。

夏の水温の下げ方は色々あります。

ペットボトルを使った方法は45cm水槽以上でメダカ以外の魚に有効と思われます。

加減が難しいのと日中家にいるときしか使えない方法なので、普通は人間用のクーラーをつけっぱなしにするか、アクアリウム用のクーラーを使います。

45cm水槽までなら以下がおすすめです。こちらはゼンスイの外掛式のクーラーです。

カケルというクーラーは通常のアクアリウム用クーラーに必要な水中ポンプやホースがいりません。管理しやすくできています。

60cm水槽なら以下がおすすめです。ZC-100αは100Lまで対応なので使えます。

今回は水草がうまく育たないというときの原因と対策について基本的なことを解説しました。

水草は植物なので結局植物の知識が必要です。

ただポイントになりそうなことを今回網羅的に解説しました。

ご自身の環境と照らし合わせてみて、なにかヒントになりましたら幸いに存じます。

とりあえず強い照明とCO2は必要です