\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回は30cmキューブ水槽でメダカは何匹飼えるのかという内容で解説します。

なお他の水槽サイズで何匹飼えるのかは以下をご覧ください。

まず30cmキューブ水槽の水量を考えます。メダカというか観賞魚一般に水槽水量が結構関係する場合が多いからです。

| 水槽 | サイズ | 水量 |

| 30cmキューブ水槽 | 30×30×30cm | 約22〜24L |

| 45cm規格水槽 | 45×27×30cm | 約29~31L |

| 60cm規格水槽 | 60×30×36cm | 約59L |

だいたい23Lと考えればよいでしょう。

まずあまり自然現象が介在しない条件がシンプルな屋内飼育を考えます。

なお以下の記事で解説しましたが、屋内飼育は酸欠になりやすいのでエアレーションをしっかり行いましょう。

エアーポンプでおすすめなのは水心です。静音性がそれなりに高く、流量調整機能付きで30cm〜60cm水槽まで使えるので一家に一台あると便利です。

エアストーンはいぶきのものが泡が細かくて酸素の溶け込みが良いです。

エアーチューブはオールシリコンのものが固くなりにくいです。長い目で見るとお得です。

エアレーションの泡が細かいほうが酸素がよく溶け込むという内容は以下の記事で解説しています。

メダカ1匹に飼育水1Lという説が有名です。

この説に従うと30cmキューブ水槽は23Lなので23匹飼育することが可能です。

金魚や熱帯魚の飼育匹数を算出するのに広く利用されている方法が「体長1cmに対して飼育水1L」というものです。

アクアリウムの分野では「体長1cmに対して飼育水1Lが必要」という経験則が存在します。文献では以下の観賞魚用品の大手GEXが参加した東京大学との共同研究があります。

「水容量10Lに対して体長100mm」の目安が2-5尾飼育で成立するが, 一方で1尾飼育では許容量を超過することになる。このことから, 複数の魚を飼育する場合には「水容量1Lに対して魚の標準体調1cm」がひとつの大まかな目安になると言えよう。

吉田恵史郎, 金子豊二著, キンギョ Carassius auratusを用いた観賞魚を健全に飼育できる最大許容密度の推定, 日本水産学会誌/89 巻 (2023) 1 号 p. 65-67.

この説に従えば、メダカの体長を3cmと仮定して30cmキューブ水槽は23Lなので約7匹飼育することができます。

正直どちらの説がいいのか優劣をつけるのは難しいです。

どちらもそれなりに有名な経験則ですし、「一匹に1L」説でたくさん飼っても問題ない場合もありますし、「体長1cmに1L」説の匹数に自然と収束してしまうときもあります。

安全率を重視するなら「1cmに1L」説で慎重に飼育する、効率重視なら「1匹に1L」説でギリギリを狙うみたいに使い分けるといいでしょう。

ただ「じゃあどっちだよ?」となるので目安としては7匹から23匹の間を取って15匹くらいがいいんじゃないでしょうか。

なお後述するメダカの酸素消費量とエアレーションによる酸素供給量の関係から考えると、エアレーションしていれば酸欠はほぼ気にしなくて良いです。

屋外飼育で注意しないといけないのが「酸欠」です。

屋内飼育のところでの2つの説を前提に考えてもよいのですが、屋外飼育では主に「風」によって酸素が水中に供給されます。

この風によってどのくらいの酸素が溶け込んで、メダカ1匹の酸素消費量から何匹飼育できるかということを考えます。

詳細な計算は以下で行っていますが、話を整理するためにここでも計算過程を載せます。

なお飼育容器の水深と水温も関係してくるので、詳しくは以下の2つの記事を参考にしてみてください。

簡単にまとめると以下となります。

詳しい理由は上の記事を見てみてください。冬は冬眠させると仮定します。

これらから魚の標準代謝に要する酸素消費量RO(O2-ml/s)は

RO=0.0070w3/4……(6)

で表される。〔……〕

これより,養魚1尾当たりの酸素消費量は概ね標準代謝で消費される酸素量(6)式の1 – 5倍程度であることが分かる。

石田 善久, 木村 晴保, 養殖魚の魚体長と魚体重,放養密度および酸素消費の関係, 水産工学/39 巻 (2002-2003) 2 号

上の文献ではwは魚体重(kg)とされています。

その関係式は雌雄によつて多少異なるが雄ではW=0.00002597L2.933,雌ではW=0.00001212L3.183である。ただしWは体重(g),Lは体長(mm)である。

久保 伊津男, 櫻井 裕, メダカの計測, 魚類学雑誌/1 巻 (1950-1951) 5 号

メダカの体長を3cmとするとメスを想定して

W=0.00001212✕(30)3.183≒0.61[g]

ここから(6)式より

RO=0.0070w3/4=0.0070✕(0.00061[kg])3/4≒2.72✕10-5[ml/s]

この量の酸素がメダカ1匹によって消費されると考えられます。多めに見積もってこの5倍なので13.6✕10-5[ml/s]と考えます。

酸素は1.4289[g/L]程度です。(参考:株式会社オーバル, 密度表)つまり1.43[mg/ml]程度。

13.6✕10-5[ml/s]は19.5✕10-5[mg/s]程度となります。

以下の記事の数式を再掲します。

\(\frac{\partial C}{\partial t}=k_2 (C_s -C)\)

ここでk2は再曝気係数です。

以下の文献を考えます。

参考:細井 正延, 石田 昭, 井本久 仁吉, 溶存酸素量に及ぼす波浪の影響について, 海岸工学講演会論文集/23 巻 (1976)

この中で表1の最も風が弱いu25=6.12[m/s]のときのk2を載せると7.88[1/day]となります。

つまり7.88/(86400[s])≒9.12✕10-5[1/s]

つまり酸素の変化量は9.12✕10-5[1/s]✕(8.11 -5[mg/L])≒0.00028[mg/L/s]

くらいとなります。8Lの水槽を仮定すると8倍して0.00224[mg/s]の酸素増加です。

0.000195[mg/s]がメダカ1匹の酸素消費量としたので、何匹住めるかと考えると

0.00224÷0.000195≒19[匹]

ただしこれは一日中風速6[m]で再曝気した場合を想定しているので、この風速が自然界で一日の1/3程度吹くと考えると

19/3≒6[匹]

このくらいが8Lの水槽で屋外飼育でエアレーション無しに飼える目安と計算できます。

ここから6/8=0.75[匹/L]くらいが屋外飼育でメダカを酸欠させずに飼育できる目安と考えられます。

当然ながら風の吹き方やメダカの体長によって変わってきますが、一つの目安としては妥当と思われます。

結局0.75[匹/L]という目安を求めたので、これは「1匹に1L」よりやや厳しい条件です。

この厳しい条件下では30cmキューブ水槽相当の水量23Lの水槽では0.75✕23≒17匹が目安の数となります。

「1匹に1L」説だと23匹だったので、やや厳しめになっています。

風の条件で変わってきますが、屋外飼育の場合だいたいこのくらいの目安で飼育するといいんじゃないでしょうか。

メダカを30cmキューブ水槽で飼育するとなるとほぼ屋内飼育でしょうから、そのときの飼育方法についても簡単に解説します。

まず水槽を用意しましょう。

30cmキューブ水槽の場合水量がそれなりに多く、水質が安定しやすいです。

飼育するときの水面高さは20cm以下がいいと思いますが、それだと見栄えが良くないので25cmくらいまで水面を持ってきて、エアレーションで水槽底面のよどみと酸欠を防止すればいいでしょう。

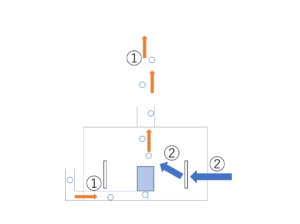

エアレーションは上で挙げたエアーポンプとエアーストーンの組み合わせでも良いですが、以下で解説する「投げ込みフィルター」か「スポンジフィルター」にすればろ過とエアレーションどっちもできて良いと思います。

どちらもエアーリフト式と言ってエアーポンプの泡が立ち上ることを利用してろ過を行います。

ろ過とエアレーションを同時に行うことができるのでメダカにおすすめです。

30cmキューブ水槽は23Lなので23Lの水槽まで使えるロカボーイSがおすすめです。

パワーアップパイプを付けると水流が強すぎてメダカの体力が奪われることを低減できます。

続いてスポンジフィルター。

テトラのスポンジフィルターが長年使っていて使いやすいですね。ろ過を行うスポンジの目の細かさが絶妙で、かなり細かいけど握ればすぐ中の汚れがジュワッと出る効果的なスポンジとなっています。目が細かいほうがろ材表面積が多くなり、バクテリアがたくさん住み着いて生物ろ過が強いです。

投げ込みフィルターもスポンジフィルターもろ過能力で言えば大差ないです。どちらも水槽の底面付近からエアーを出してそれが立ち上るときの勢いでろ材に通水してろ過を行います。水槽水量に合ったモデルを使えばどちらでも十分ろ過は可能です。

ただロカボーイの場合ろ過マットは消耗品なので定期的に交換が必要です。

もし交換マットがコスパ悪いと感じたら、ストロングスポンジという交換不要のろ材もあります。

スポンジの目の粗さが粗いのでスポンジフィルターよりはろ過力は劣るように思いますが、そこそころ過するので、過密じゃない水槽ならこちらでもいいでしょう。

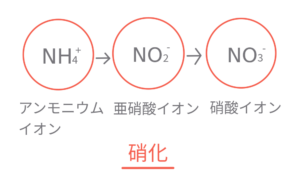

亀の飼育にストロングスポンジを使った動画ですが、生物ろ過の指標であるアンモニウムイオンがほぼ検出されず、硝酸イオンまで分解されているので、ストロングスポンジでも生物ろ過はそれなりに行われるようです。

なおエアーポンプとエアーチューブのおすすめは変わらず以下の2つです。

なおエアーポンプはうるさい、もっと静かにならないの?ということもあるかと思います。

その場合は外掛けフィルターや水中フィルターでもなんとかなります。再曝気効果を出せればいいので、水面付近に流れがあって、水底の低酸素の水を汲み上げて酸素を付与する仕組みがあればいいのです。どちらも水中ポンプ式で駆動するのでエアーポンプより静音です。

ただ油膜が出るなら結局エアレーションが必要になるかもしれません。水面付近の流れを増やしてみて様子を見てください。

しかしながらメダカは強い水流が苦手で弱るのでメダカが流れに向かって一生懸命泳いでいるときは緊急事態なので水流を弱めてください。

外掛けフィルターなら流量調節つまみで流量を落とす、水中フィルターで流量調節機能が無いときは水流を出すシャワーパイプの吐出口をガラス面に向けて流れをガラスで緩和するなど工夫しましょう。

秋から冬に移行するときに一日の水温変化が大きいとメダカの生存率が下がります。

できれば温度可変式のヒーターで徐々に23℃くらいまで下げると良いでしょう。

GEXの温度可変式ヒーターです。26Lまで使えるので23Lの30cmキューブ水槽に使えます。

このヒーターは安全装置が2つ入っており、通常は空気中に放置されて温度が高温になっても1段階目の安全装置が作動するだけなので再使用が可能です。1段階目の安全装置が壊れると2段階目が作動して通電不可になります。

基本的に維持するときのコスパが良くて性能も安定している大磯砂か田砂にするといいでしょう。底面フィルターや根を張る水草の利用はないでしょうから維持管理がしやすい5mm〜1cmくらいの厚みに敷けば十分です。

1リットルの大磯砂で360円程度です(2025年5月20日のcharm楽天市場店の価格)。30cmキューブ水槽なら1cm厚で1.5kg、0.9L程度で済みます。計算式は上の記事に載せておきました。

田砂なら1kg辺り約0.6リットルと商品説明にあるので、3cmの厚みで30cmキューブ水槽なら4.5kg、1cm厚なら1.5kg程度で足ります。大磯砂と同じ0.6[L/kg]なので計算式は同じです。5mmなら0.75kgで足ります。だいたい田砂1kgで760円です。(2025年5月20日のcharm楽天市場店の価格)

赤玉土でもいいんですけど、土なのでソイルと一緒で次第に崩壊したり土の性質が切れて定期的に再購入と入れ替えが発生するので、お金があれば赤玉土なんかが良いと思います。見た目はいいですからね。

赤玉土の性質はソイルの性質がわかると理解しやすいと思います。

赤玉土ではなくてメダカ用のソイルなんかもあります。

飼育する上での注意点は色々あるので上の2つの記事をご覧ください。

週一回1/3の水換えだけはちゃんとやりましょう。

水換えのときはカルキ抜きを忘れずに。塩素を無毒化しましょう。

エーハイムのカルキ抜きはエラ保護成分入りで魚へのダメージが少なく、我が家はこれをつかっています。

魚のフードの大手キョーリンから出ているメダカ専用のエサです。

評価も高いのでこれにしておけば失敗は少ないでしょう。

水温が重要なので23℃以上を保ちましょう。成魚・稚魚・卵全てこの温度以上で飼育することをおすすめします。

この2つのネットを利用します。

浮くネット・産卵床・飼育ネットを30cmキューブ水槽に取り付けます。

産卵床に産み付けられた卵を見つけたら浮くネットにどんどん卵を入れます。

次第に孵化するので、100均のレンゲなどで稚魚をすくって飼育ネットに移します。稚魚がレンゲからこぼれて本水槽に落ちないよう注意してください。

あとは飼育ネットで大きくなるまで飼育します。体長1.5cmくらいになったら本水槽に移しましょう。

今回は30cmキューブ水槽でメダカが何匹飼えるのかという話をしました。

だいたい15匹くらいが妥当だと思います。

適正数で飼育してもこまめにお世話しないと生存率が下がるので注意しましょう