\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回は水槽のフィルター掃除でバクテリアの減少を抑えるような管理の仕方について解説します。

バクテリアが減少しないフィルター掃除というのもあるのですが、何も知識がないままきれいにフィルターを掃除しようとやってしまうと、バクテリアの減少を招きます。

ろ過フィルターに繁殖しているバクテリアは生物ろ過の要です。

これがフィルター掃除によってゴッソリいなくなってしまう場合があるんですよね。

その代表的な失敗が以下となります。

これから詳細に解説しますが、その前に簡単になぜそうなるのかを解説しておきます。

なお生物ろ過に関する詳細で総合的な解説は以下の記事も参考にしてみてください。

まずカルキは塩素であり、殺菌作用・消毒作用があります。だからそれを目的に水道水にはカルキ(塩素)が添加されています。

これはろ過バクテリアの大敵であり、カルキ入りの水道水でろ材を洗うと消毒されてしまってろ過バクテリアがゴッソリ死んでしまいます。

上の記事でやったのですが、ろ過バクテリアというのはかなりの手間をかけて「育てる」ものです。

それが水道水でバシャバシャ洗うことで無に帰すのです。もったいないですね。

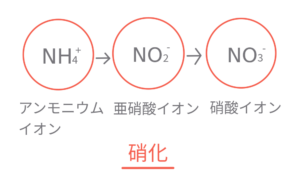

生物ろ過ができなくなればエサが分解されて発生する有毒なアンモニウムイオン・亜硝酸イオンの分解ができず、魚が死にやすくなります。

再び生物ろ過用のバクテリアを育てるにはそれなりに長い時間と高頻度の水換えという手間がかかります。

なので「飼育水でろ材を洗う」というのが答えとなります。飼育水が少ないのなら最低でも「カルキ抜きした水槽と同じくらいの水温の水」で洗いましょう。飼育水にはカルキが無いのでバクテリアの減少も最小限で済むのです。

カルキ抜きを使うとカルキ抜きがもったいないので飼育水を利用したほうがいいでしょう。

週一回水換えのときに水槽の水を抜くと思いますが、それをすぐに捨てずにろ材のゆすぎに使いましょう。基本的にろ材を力を入れて洗えば洗うほどバクテリアも抜けていくのでそれほど強い力で洗う必要はありません。ゴミが取れて通水性が回復したな、くらいでいいです。

ろ材のゆすぎは通水が悪くなったときや、2週間に一回くらいでいいです。

特にロカボーイや水作エイトなどの投げ込みフィルターや外掛けフィルター全般のフィルターマットは基本的に交換式です。

汚れたり、交換時期が来たら新しいマットに交換します。

交換期限が過ぎてもちょっとゆすげばバクテリアはろ過マットに生きているので生物ろ過の能力は残ったままです。

なのでマットをゆすいで数ヶ月使うことは可能です。

しかしそれでも限界があって、マットは長期間使えば必ずボロボロになります。

すると交換するしかなくなります。

これの何がまずいかというと、マットを交換することでバクテリアも古いマットと一緒に捨ててしまっているということです。

するとろ過バクテリアの育成を最初からやり直さないといけなくなり、生物ろ過が不安定になります。

この解決方法も後ほど解説します。

フィルターの種類によって対策が異なるのでフィルター別に解説します。

ロカボーイや水作エイトの場合、定期的にフィルターマットを飼育水でゆすいでいれば数ヶ月もつ場合も多いのですが、結局いつかはろ過マットを交換しないといけません。

交換後の新品のろ過マットには生物ろ過の力が無いので、これをなんとかしないといけません。

一番簡単なのが「ゼオライト」入のろ過マットを利用することです。

クリノプチロライト, あるいはモルデナイトといった天然ゼオライトがアンモニウムイオンに対して大きなイオン交換能を持っことはよく知られており, それらのアンモニア吸着に関しての報告は多い1)~9).

陶山 容子, 片山 恵一, 目黒 勝, 石炭灰から合成したゼオライトのアンモニウムイオン吸着特性, 日本化学会誌(化学と工業化学)/1996 巻 (1996) 2 号

ゼオライトの基本的なイオン交換については過去記事でやりました。

アンモニウムイオンNH4+は陽イオンなのでイオン交換によってゼオライトに吸着されます。

つまりロカボーイなどの投げ込みフィルターの交換ろ材にゼオライト入りのものを利用すれば、ろ過バクテリアを再育成するまでの間につなぎとして新品ろ過マット中のゼオライトがアンモニウムイオンを吸着してくれるので、それなりに安心です。

次の対策が「ストロングスポンジ」を使うこと。

これは2枚のスポンジをロカボーイに入れる仕組みで、片方のスポンジを洗っても、もう片方は洗わないという運用が可能なので、ろ過バクテリアが繁殖したスポンジを必要以上にきれいにすること無く長期間維持することが可能です。

スポンジを飼育水で洗えばバクテリアの減少も抑えられますし、さらに1週間くらいの間隔で片方ずつ洗えばよりバクテリアの減少を抑えられます。

肝心のろ過能力。正直ストロングスポンジは通水性を重視しているのか、スポンジがスカスカで粗いです。

こんなにスカスカでろ過できているのかと心配になるのですが、以下のYouTuberの方の実験によるとそれほど心配する必要は無いようです。アンモニウムイオンと亜硝酸イオンの濃度が下がっています。

我が家でもロカボーイMのストロングスポンジだけで運用している金魚水槽がありますが、普通に飼育できています。

スポンジフィルターの場合もロカボーイと同様の運用で大丈夫です。

飼育水で軽くもみ洗いすれば通水を妨げている細かいゴミはジュワッと出てくるので、それをある程度出したら再設置すればいいです。

スポンジ一つでも十分上のやり方でバクテリアを維持できるのですが、より安全に運営したいならスポンジ2つのタイプを使えばいいでしょう。片方ずつ一週間ごとにもみ出すようにすればバクテリアの大幅な減少を防げます。

外掛けフィルターのろ過マットも交換するとバクテリアがゴッソリいなくなってしまいます。

しかもたいていのろ過マットにはゼオライトではなく活性炭しか入っていません。

一般に活性炭のアンモニウムイオン吸着性能はゼオライトに劣ると言われており、投げ込みフィルターのときに使ったゼオライトのテクニックが使えません。

ゼオライトを別途購入してを交換直後に入れるでもいいのですがコスパが悪いです。

そこで一番の解決策は「改造する」となります。

付属のろ過マットを交換して使うのではなく、外部フィルター用のリングろ材などをネットに入れて外掛けフィルターのろ過マットが入るスペースに入れます。

リングろ材は繰り返し使えるので長期間維持できます。洗うときに飼育水でリングろ材を洗えばバクテリアの減少もほとんど気にする必要がありません。

外部フィルターのろ材は基本的にリングろ材などの長期間使えるタイプですので、それを使っていれば飼育水で軽く洗うだけでバクテリアの減少をそれほど気にする必要はありません。

上部フィルターの場合、何をろ材として使っているかで対応が変わってきます。

ウールマットと活性炭ろ材をメインに使っているなら、一度にゴッソリ全交換するのは避けましょう。

ウールマットを交換したときは活性炭ろ材は交換しない。活性炭ろ材を交換した時はウールマットは交換しないようにすれば一気にバクテリアが減少するのを避けられます。

また外部フィルター用のリングろ材をろ過槽の半分以上使っているような場合はリングろ材を飼育水でたまにゆすいでいればいいでしょう。ウールマットは物理ろ過としてフンやゴミをこし取るためだけに利用するわけです。それなら定期的にウールマットを交換してもあまりバクテリアにダメージはありません。

底面フィルターは底砂(大磯砂)を定期的にゴソゴソとプロホースで掃除していればバクテリアを気にする必要は無いです。

プロホースでゴソゴソやっても底砂の表面を消毒しているわけではないのでバクテリアが住んでいる底砂の表面は無事です。バクテリアは残ります。

ソイルを利用して底面フィルターを運用している時は粒が崩れるのでプロホースが使えないのですが、ソイルにはイオン交換能力があるのでゼオライトと同じような作用があり、アンモニウムイオンを吸着します。

つまりソイル+底面フィルターの組み合わせの場合アンモニウムイオンをソイルが吸着してくれるので、特にバクテリアの減少を考える必要はありません。ソイル自体にバクテリアが住み着きますし、ソイルがアンモニウムイオンを吸着してくれます。

ソイルを交換するとバクテリアがごっそりいなくなってしまいますが、イオン交換能力があるのでゼオライトのとき同様にアンモニウムイオンを除去してくれるため繋ぎは十分できます。

ただソイルの吸着量が限界まで達すると吸着能力が無くなります。ソイルは定期的に交換しましょう。

だいたい一年くらい使うか、粒が壊れてきたら交換時期です。

今回は水槽のフィルター掃除でバクテリアの減少を抑えるような管理の仕方をフィルター別に解説しました。

バクテリアを意識してフィルターを掃除するようにすると生物ろ過を途切れなく運用できるので魚がより健康に過ごせるようになるでしょう。

カルキ抜きをしない状態の水道水で洗うのが一番マズイです