\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回は「手間のかからない水槽」でアクアリウムを楽しみたいという内容に関する解説です。

アクアリウムを始めると

「あの魚もこの魚も買いたい」

という欲求が湧いてきます。

例えば

全部を混泳させるのは無理です。

「じゃあ新しい水槽を立ち上げるか」

という結論になるのは当たり前です。

当たり前ですが、水槽の数を増やせば増やすだけメンテナンスに必要な時間は増えます。

いくら一つ一つの作業を効率化しても、水槽の本数が多ければどう頑張ってもある程度の時間が必要になります。

そのため特に初心者のうちはあれもこれもと手を出さずに、少ない本数の水槽を管理しましょう。

一つの水槽に集中することで、一つ一つの管理作業に丁寧に取り組めるようになり、結果としてきれいな水景を維持できるようになり、モチベーションを保つことができます。

すると「やーめた」とすべてを投げ出すリスクを回避でき、中途半端な管理で常に薄汚れた水槽を見なくて済み、部屋にきれいなインテリアとしての水槽を常に保つことができます。

ここからは少ない水槽で管理するという前提のもと、一つ一つの水槽の管理の手間を省略する構成をお話します。

基本的に魚を入れるか入れないかで適切な水槽サイズが変わってきます。

近年はボトルアクアリウムというのが盛んになっています。

フィルター無しで、基本的に魚も最小限で管理する水草中心のアクアリウムです。

例えば以下のような水槽を使います。

魚が最小限なので、投入するエサの量が少なく、コケの発生ペースが緩やかになります。水換えも2週間に一回とか、月一回とかでいいと思います。プロホースのSなら口径が細いので小さな容器でも使いやすいでしょう。

結果的にコケ落としの作業時間が短くなり、管理が楽と言われています。フィルターも無いのでフィルター掃除の時間も不要です。

小型熱帯魚を入れる必要上、ヒーターと照明が必要なので、コストはそれなりにかかりますが、コツをつかめば手間が少なく管理できるかもしれません。

ただボトルアクアリウムの流派によってはCO2添加のために毎日水換えが必要だったりするので、本気でやろうとすると毎日結構手間がかかります。

ズボラに丈夫な水草をCO2無しで管理するなら毎日の水換えが不要になり手間が減るでしょう。

カージナルテトラは比較的丈夫で飼育も簡単です。基本的に魚の排泄物が植物の栄養になって循環するので、魚は必要です。

水草はロタラとかバリスネリアとかミクロソリウムあたりが枯れにくいと思われます。

CO2が不安なら以下のような製品もそれなりに有効と思われます。

砂はソイルよりこういうただの砂みたいな素材が良いとされています。ソイルのように寿命で総入れ替えの手間が少なく、手間を削減したいなら良いでしょう。

魚のエサはカリウムや微量元素の供給で難があるので、魚のフードに多く含まれる窒素とリン酸以外の必須栄養分を供給できる以下の液肥をちょっと入れてあげるとより良いでしょう。

立ち上げ初期はバクテリアが足りないので油膜が出がちです。最初は少なめの添加をおすすめします。エサがちょっと分解されて栄養をちょっと供給するくらいで始めたほうがいいでしょう。

詳細は以下の記事に載せています。

アクアリウムの手間が最もかかる作業は何かというと「リセット」です。

リセットの内容というのは、水槽の魚をバケツに移して、水槽の水を全部抜いて、水槽本体を洗面所などに持っていって、コケや汚れをブラシなどで磨いて全洗いし、フィルターや砂も全洗いし、ソイルなら全部入れ替えて、水槽を再設置する。こういうかなりの手間を要する作業です。

これを防ぐことができれば手間としてはかなり楽になります。

そういうリセット不要の水槽の作り方をこれからご紹介します。

まず水槽は30cmキューブ水槽から60cm規格水槽くらいまでのサイズの水槽を利用します。

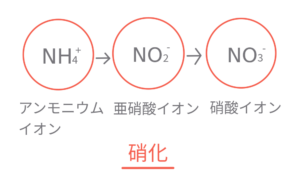

20cmキューブ水槽とかでもできないことはないのですが、普通のアクアリウムでは様々な熱帯魚を飼育するので、エサの量がボトルアクアリウムより多くなり、その分硝化によって硝酸イオンが多く発生し、水質の管理が難しくなります。

かといって75cmとか90cm水槽は大きすぎて上級者向けです。めちゃくちゃ重いし、掃除の手間も相当増えます。

なので30cmキューブ水槽から60cm規格水槽までが管理しやすい水槽と言えると思います。コケ落としの手間も省略したいならガラス表面積の少ない30cmキューブ水槽か45cm規格水槽にしましょう。

やり方ですが、まず底砂は田砂系の砂か大磯砂を利用します。

大磯砂の量は3cmくらいの厚さに敷くと仮定して、3cmの厚みで30cmキューブ水槽なら4.5kg、45cm水槽なら6.1kg、60cm水槽なら9.1kg程度あればいいでしょう。

3cmの厚さに敷くとして30cmキューブ水槽なら2.7L程度、45cm水槽なら3.6L程度、60cm水槽なら5.4L程度あればいいです。

田砂は1kg辺り約0.6リットルと商品説明にあるので、3cmの厚みで30cmキューブ水槽なら4.5kg、45cm水槽なら6kg、60cm水槽なら9kg程度あればいいでしょう。石を入れないならそれほど厚みはいらないのでもう少し少なめで1cm〜2cm厚くらいでもかまいません。

大磯砂と田砂には以下のメリットがあります。要するに黒髭コケ対策が簡単にできるということです。

ソイルを使うと次第にソイル表面に黒髭コケがはびこってきて、定期的にソイル表面を取り出して捨てる手間がかかるのであまりおすすめはしません。

ソイルのイオン交換能力とpH緩衝作用によって長期間(だいたいソイルの寿命である1年くらい)水換え不要になる水槽が取り上げられることがありますが、黒髭コケ対策が難しいので私はおすすめはしていません。結局1年後にソイル総入れ替えのリセットが必要ですし。

次が水槽内のインテリア。陰性水草で活着性のある種を選びます。この種類の水草は根が水中にむき出しでも成長するし、低光量で生育するのでコケの発生も減って管理が楽になります。つまり水槽の底砂の上にただポンと置いておくだけで維持できるのです。

すると水草の下の通常なら根の周りで掃除できない底砂の中を、水草を移動させてプロホースでガシガシと掃除できるし、水草周りのコケ落としもいったん水槽から水草を取り出せるので非常に簡単に実行できます。

以下おすすめの陰性水草です。

照明は陰性水草には十分なコトブキフラットLEDがおすすめです。我が家でもほとんどの水槽はこの照明を使っています。

次はフィルターです。基本的に「外部フィルター以外」なら何でもいいです。スポンジフィルターとか外掛けフィルター、水中フィルターあたりがいいんじゃないでしょうか。

外部フィルターを使わない理由ですが、「メンテナンスが大変」だからです。

連結ホースも掃除しないといけませんし、ろ材の入ったバケツを開けるのも浴室とかの濡れてもいい場所を必要としますし、結構大掛かりな作業になりがちです。

外部フィルターでなくても60cm規格水槽くらいまでなら水量に合ったフィルターを選択すれば外部フィルターは必須ではありません。

投げ込みフィルターのロカボーイでも外掛けフィルターでも60cm規格水槽まで使えます。

30cmキューブ水槽と45cm規格水槽なら以下の記事もご覧ください。

手間がかからない水槽の解説をしていますが、やはり「手間がゼロ」にはなりません。

ボトルアクアリウムでも普通のアクアリウムでも掃除は必要です。コケは生えてきますし、硝酸塩も溜まるので水換えとコケ落としが必要になります。

最低でも週一回1/3の水換えをしましょう。ボトルアクアリウムの場合はもう少し間隔を空けてもいいでしょう。

また汚れてきたらフィルターを水槽から取り出して歯ブラシなどで磨いてコケを落としましょう。コケに付着した汚れは病原菌の素になるので、放置はよくありません。

常に消毒するような管理は不要ですが、コケが生えてきたなというくらいのタイミングで掃除しましょう。

フィルターのろ材は水道水の塩素でろ過バクテリアが死滅してしまうので、ろ材を洗うときは塩素のない飼育水かカルキ抜きした水で洗ってください。

基本的にディスカスとかスネークヘッドとか以外の難しくない熱帯魚なら上の水槽で飼育可能です。

ボトルアクアリウムなら以下の2種類あたりから始めると失敗が少ないと思います。カージナルテトラとラスボラです。小さいので餌やりも少なくて済み、水槽が汚れて崩壊するリスクが少ないです。

例えばコリドラスは飼えます。

もちろんボトルアクアリウムでおすすめしたカージナルテトラとラスボラも飼えます。

グッピーでもいいです。

小型プレコでもいいです。ただし石の掃除の手間が増えますのでご注意を。

今回は手間のかからない水槽としてボトルアクアリウムとリセット不要の水槽をご紹介しました。

細々した掃除は必要ですが、少ない本数の水槽にして集中管理すればそれほど大変ではないのではないかと思われます。

水槽を増やしたくなるところを我慢するのも大切です