\欲しい魚も用品もcharmでだいたい見つかる!/

〜ネコポス対応で単品購入の送料が安い商品多数!〜

今回は水槽の底砂のおすすめは何か、それぞれの底砂を使うべきシチュエーションについて解説します。

底砂と言っても色々な種類が存在し、それぞれ特徴があります。

飼育する魚に合わせて適切な底砂を選択しないとうまく飼育できない場合があるため、それぞれの底砂の性質を理解することは重要です。

今回は以下の底砂について使うべきシチュエーションを解説します。

大磯砂は定番の底砂です。

大磯砂の性質は以下のようになります。

大磯砂は水質に影響を与えにくいので使いやすい底砂です。

導入初期は砂に含まれるサンゴや貝殻のかけらが溶けてややpHをアルカリに傾けます。

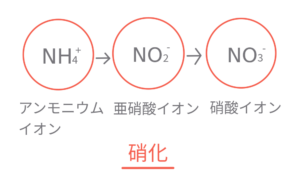

しばらく大磯砂で飼育していくと、「硝化」作用と「貝殻が溶解しきる」という現象でpHの上昇は収まります。

pHが次第に減少するような水質に変わってきたら、水換えで定期的にpHを中性に近づけます。

なお立ち上げ初期は硝化バクテリアが足りないので頻繁な水換えが必要な場合が多いです。

この作用(貝殻が溶け切った後)の中で大磯砂自体がpHに作用する要素はありません。

つまり大磯砂自体には水質に影響を与える要素がほとんどないのです。

これがサンゴ砂だったりすると長期間pHをアルカリにする性質があり、硝化のpH降下などとのバランスを考えたりする必要があるので、その意味では大磯砂は使いやすいと言えます。

大磯砂はバクテリアが石の表面に住み着きます。

この性質を利用しているのが底面フィルターです。

底砂を通水することで飼育水をろ過します。

メダカ水槽などにフィルターと関係なくただ入れておくだけでも水質の安定度が上がります。

なんのフィルターも入れずに水と魚だけみたいなメダカ飼育をしているときにパラパラと大磯砂を入れておくとろ過が安定してメダカの生存率が上がる可能性があります。少なくても我が家では悪い影響は出ていません。

エサを与えると水槽の底に残ったエサが沈んでカビてしまうのですが、大磯砂だと残りエサが石の内部に入り込んでカビずに分解されます。

それを定期的にプロホースなど掃除する手間はかかるのですが、放置してカビさせるよりはカビの発生が減ります。

ベアタンクで定期的に水槽の底のスクレイパー掃除をするのが面倒なら大磯砂をパラパラと入れておくと若干管理が楽になります。

大磯砂は水質に影響を与えにくい底砂なので、肥料分やpH調整機能がほとんどありません。

ソイルには肥料分やpH調整機能があり、水草への肥料の供給と弱酸性の軟水の維持が可能です。

しかし大磯砂にはこのような作用は無いので、水草水槽では工夫が必要です。

簡単に言うと、特に肥料分が無いので液肥や固形肥料で栄養分を補う必要があります。

トロピカの茶液は窒素とリン酸以外の栄養素をバランス良く含んでいます。窒素とリン酸はエサの分解過程で発生するので、そのバランスも加味した液肥になります。

フローラプライドは水草育成に必要な様々な栄養素を含んだ液肥です。とりあえずこれを入れておけばたいていの水草は育つと思います。

特に赤系の水草を育成するときに必要な鉄分(二価鉄)を含んだ液肥です。

赤系の水草が赤くなるにはアントシアニンを作ってもらわないといけないのですが、その合成に二価鉄が必要です。これはいわゆる「サビ」の鉄分である三価鉄とは違うので、鉄ならなんでもいいわけではなく、二価鉄を効率よく供給できるメネデールは赤系の水草でよく使われる液肥となっています。

なおアントシアニンは光が強すぎると水草が判断した時に強い光から自身を守るために生成されるので、強い照明も必要ですし、光合成を活発にして代謝を上げる必要もあります。

強い光には強いLEDライトが必要ですし、光合成を活発にするためにCO2の添加も必要です。

アクロトライアングルGROWは30cm水槽から60cm水槽までのラインナップがあり、光の強さも波長も十分カバーされています。

GEX BIO CO2は発酵式で比較的安全に使えるCO2添加装置です。ボンベ式だと接続を間違うとCO2が一気に抜けてただの空き缶になってしまうリスクがあるのですが、発酵式は徐々にCO2が出るので失敗するリスクが減ります。

ただボンベ式のほうが扱いは簡単です。常に一定量添加できます。

カージナルテトラは大磯砂で十分飼育できます。

pHも弱酸性~中性なので、大磯砂を利用していれば餌やりでpHが下がったところを水換えで中性付近に戻る作業で十分維持できます。

タグ:グッピー

グッピーも大磯砂で飼えます。中性~弱アルカリ性が適正なので、大磯砂で若干pHが上がっても大丈夫ですし、定期的な水換えでpHを中性付近に維持すればpHの問題も解決します。

ただpHを上げようとして気孔石などの溶けやすい石を入れるとどうもうまくいかない場合が多いので、大磯砂で定期的に水換えをするくらいで維持したほうがいいかもしれません。

金魚は中性~弱アルカリ性が適正なので、グッピー同様大磯砂で飼育できます。

また金魚は水底の石をついばんで苔などを舐め取る習性があり、この本能を満たすためにも大磯砂を入れておくと安心です。

田砂でも大磯砂と水質的には変わらない結果になるのですが、この「ついばむ」という動作が粒の細かい砂より大磯砂のほうがやりやすいみたいなので、金魚に大磯砂を使うのはメリットが多いです。

メダカも大磯砂で飼えます。

底砂無しのベアタンクでも飼えますが、大磯砂をパラパラと入れておくとメリットも大きいです。

タグ:メダカ

主にコリドラスを飼育するときに有効なのが田砂系の粒の細かい砂です。

特徴は以下となります。

コリドラスは頭を砂に突っ込んでエサを探す動作をします。

角の尖った砂利を底砂に選択すると砂利の鋭利な部分でヒゲが切れてしまってかわいそうなことになります。

大抵の大磯砂なら角が丸いことが多いので特に問題ないのですが、カラーサンドなどの色の付いた砂利などの場合角が尖っている場合があるので気をつけましょう。

こうした心配が無いのがコリドラス向けの底砂。田砂やボトムサンドなどです。粒が細かくヒゲが切れません。

粒が細かく水に沈むので底に住むコリドラスとの相性が良いです。

製品によっては貝殻のかけらが入っているものもあるようですが、大磯砂同様しばらく使っていればpHへの影響はなくなります。

タグ:コリドラス

上でもちょっと書きましたが、水質に与える影響が少ないので、弱酸性から中性くらいを好む魚との相性は良いです。

基本的に大磯砂より明るい色をしているので、水槽が明るくなります。

大磯砂はいい底砂なんですが地味な色になるので、それをなんとかしたいときに選択するといいんじゃないでしょうか。

粒が細かい砂なので、水草が根を張ってもすぐ抜けてしまいます。

根を張る水草は粒の細かい砂に植えないほうがいいでしょう。

陰性水草と呼ばれるミクロソリウムやアヌビアスの仲間は根を底砂に張らない性質があります。活着性があるので、土に根を伸ばすわけではないんです。

こうした水草なら底砂の上にポンと置いておくだけで維持できるので、田砂系の底砂を使うときは参考にしてみてください。

ソイルの特徴は以下となります。

ソイルの基本的な性質は以下の記事でやりました。

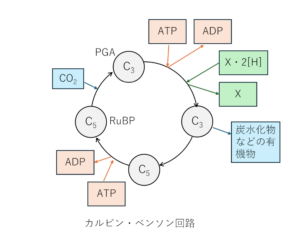

イオン交換とpH緩衝という性質があり、pHを弱酸性の軟水に長期間維持する機能があります。

多くの水草は弱酸性の軟水を好むので、水草が非常に管理しやすいという特徴があります。

栄養系ソイルと吸着系ソイルが存在し、栄養系なら肥料分も同時に供給できます。

吸着系だと栄養分の供給能力は低いので、上でご紹介した液肥などを使うといいでしょう。

吸着系ソイルはプラチナソイルなどがあります。

栄養系ソイルには色々ありますがカミハタの黒ソイルなどがあります。

その他は熱帯魚通販大手のcharmなどで探してみてください。

グッピーなどの弱アルカリ性を好む魚用のソイルもあります。

陽イオンにはアンモニウムイオンNH4+も含まれるのでこれもソイルが吸着してくれます。

すると水槽のろ過で硝化を待たずともある程度有害なアンモニウムイオンを吸着してくれるので、水質が安定しやすいです。

またソイルは多孔質なのでセラミックろ材同様ろ過バクテリアが住み着きます。ろ過もうまいことやってくれるのでより水質が安定しやすいです。

ソイルは半年〜1年くらいで吸着限界が来るのでリセット(要するにソイル総入れ替え)が必要です。そのまま使い続けることもできますが、イオン吸着能力が無くなっているので弱酸性の軟水に維持することはできません。

また弱酸性に保ってくれる性質は水草水槽では有益ですが、グッピーや金魚は中性から弱アルカリ性の水質を好むのでこれらの魚にとってはあまり水質的に良い影響を及ぼしません。

飼育する魚に適したpHや硬度を参考に、それに合わせた底砂を選択するのが大切です。たいていは通販サイトの飼育環境の説明のところに書いてあります。

グロッソスティグマはソイルが向いている水草です。

高光量も必要ですしCO2添加も必要です。

ロタラロトンディフォリアベトナムは赤系の水草です。

高光量、CO2が必要です。鉄分補給にメネデールもあったほうがいいでしょう。

ルドウィジアsp. スーパーレッドは赤系の水草でソイル・CO2を必要とします。比較的低光量でも育成できますが、それでも水草水槽用の高光量の照明のほうがいいでしょう。

サンゴ砂はその名の通り砕けたサンゴでできた砂です。

海水魚飼育で使います。

海水は弱アルカリ性で大磯砂やソイルは硝化でpHが下がってしまい、弱アルカリ性に維持できません。

そこでカルシウムなどが主体のサンゴ砂を利用することであえてpHを弱アルカリ性に維持することで、海水魚に適切なpHを維持します。

また金魚やグッピーの飼育でpHを中性〜弱アルカリ性に維持するためにネットなどに入れた少量のサンゴ砂でpHの極端な低下を防ぐような使い方もされます。

ただ加減が難しいのでここでは詳細な解説は控えます。

ゼオライトの性質は以下となります。

ゼオライトはpHをアルカリ性にする働きがあり、軟水化作用もあります。

アンモニウムイオンの吸着作用もあるので、立ち上げ初期の硝化バクテリアの育成段階でのアンモニウムイオンの除去にも役立ちます。

ただ半年くらいで効果がなくなるので効果を長期的に得たいなら定期的な交換が必要です。

ただゼオライトでないと飼えない魚はほとんどいないと思います。

立ち上げ初期のアンモニウムイオンの処理がしたいとか、水槽の濁りを取りたいなどの理由が無いなら特に選択する場面が思いつかない底砂です。

宝石のガーネットと同じ成分でできた底砂です。

大磯砂同様水質に影響を与えない底砂で一番のメリットは比重が重く、舞い上がりにくいのでアロワナなどの大型古代魚の舞い上げ対策で利用することができることです。

ただ角が尖っているので、コリドラスのヒゲが切れてしまう恐れがあったりするので大型古代魚用の底砂と考えたほうがいいでしょう。

基本的な性質は大磯砂と同じで水質にほとんど影響を及ぼしません。

見た目が深い黒なので、大磯砂と違った雰囲気を出すことができます。

角が多いのでコリドラスには不向き。

また比重が軽いので舞い上がりやすい性質があります。

今回は底砂の種類ごとの性質の解説をしました。

飼育する生体に合った底砂というのは確かに存在するので、底砂の性質と生体の適正pHや硬度などを確認してから導入を検討しましょう。

生体ごとに飼育環境を解説したサイトも多いのでそういうものを見たり、通販サイトの生体管理情報などを見たりしてから底砂を選択しましょう